28. März 2023

Architekt*innen sind Allrounder: Kreativität, umfassendes Wissen und Multitaskingfähigkeit gehören zu ihrer beruflichen Toolbox. Doch was inspiriert sie? Was treibt sie an? Und: Wie setzen sie ihre Visionen um? In der neuen Newsletter-Artikelserie porträtieren wir kreative Zeitgenossen und sprechen über Leidenschaften und Herausforderungen.

von Barbara Jahn

Umbau einer ehemaligen Scheune: Das tiefere längliche Volumen nimmt alle introvertierten Funktionen auf, während das breite hohe zweite Volumen Grosszügigkeit für die Wohnräume schafft. Foto: © Douglas Mandry

2016 gründete Pascal Marx mit zwei Kolleginnen das Architekturbüro Ruumfabrigg mit Sitz in Glarus Nord und Zürich. Bei seiner Arbeit konzentriert sich der junge Architekt, der das Studium an der ETH Zürich absolviert hat, auf den Ort, wo die Projekte entstehen, um aus dem Genius Loci heraus die Potenziale, Besonderheiten und Charakteristika herauszuarbeiten, die sich oft erst in der intensiven Auseinandersetzung erschließen. Dies bildet die Grundlage für die Konzepte und schafft Bewusstsein, um dem Ort schließlich einen Mehrwert zurückzugeben.

Der Umbau eines historischen Hauses über dem Walensees beschränkt sich auf das Innere des Gebäudes.

Foto: © Douglas Mandry

Eine Frage, die sich immer eingangs aufdrängt: Wie sind Sie zur Architektur gekommen?

Eigentlich wollte ich als Kind immer Erfinder werden, aber ich denke, Architektur hat schon noch etwas mit dem Wunsch zu tun. Das mit der Architektur hat sich eigentlich erst nach dem Gymnasium ergeben. Alles begann mit einem Praktikum in einem Architekturbüro – das war notwendig, um auf die Fachhochschule zu gehen. Mein Chef damals unterrichtete an der Fachhochschule in Winterthur und hat mir geraten, an die ETH Zürich zu gehen. Was mir an der ETH so gefällt, ist, dass es keine Architekturschule, sondern eine Denkschule ist. Der Weg war nicht vorgespurt, man muss nach dem Abschluss dann nicht zwingend bauen.

Sie haben sich aber doch für das Bauen entschieden…

Ja, wir haben zu dritt ein Büro gegründet. Für den ersten Bau haben wir 2013 den Auftrag bekommen und haben noch während des Studiums begonnen, das Projekt zu entwickeln. 2015 haben wir unser Studium abgeschlossen und 2016 dann mit der Realisierung des Projekts gestartet, was zeitgleich mit der Bürogründung zusammenfiel. Das Büro ist unser administratives Rückgrat. Eine Gründerin ist Betriebswirtschafterin, die uns den Rücken freihält für unsere Kreativarbeit. Heute sind wir zwei Gründer und vier Angestellte.

Wie hat denn alles begonnen?

Unser erstes Projekt, das ich angesprochen habe, war ursprünglich ein Ersatz-Neubau eines Blockbaus von 1777. Der Besitzer wollte abbrechen und ließ uns entwerfen. Wir haben aber festgestellt, dass wir es gar nicht besser bauen könnten als es ohnehin schon war. Deshalb haben wir versucht, den Auftraggeber zu überzeugen, das Haus zu belassen, umzubauen und zu erweitern.

In den Haupträumen, Stube im Erd-, Esszimmer im Ober- und Schlafzimmer im Dachgeschoss, bleiben die rohen, archaisch anmutenden Strickbalken und werden zum Schmuck.

Foto: © Douglas Mandry

Bauen im Bestand ist bei euch ein wichtiges Thema – eher Pflichtbewusstsein oder Leidenschaft?

Heute definitiv beides. Am Anfang war das Pflichtbewusstsein nicht da. Beim ersten Objekt hatten wir die Erkenntnis der qualitätsvollen Handwerkskunst erlangt. Man hat verlernt, so mit dem Material Holz umzugehen. Das war für uns ein signifikantes Aha-Erlebnis. Im Studium hatten wir zwar das Fach Denkmalpflege und fanden es nicht wirklich toll. Uns interessiert jedoch der Charakter, die Identität, die Patina eines Gebäudes. Daher ist es für uns selbstverständlich möglichst viel Substanz zu belassen. Schließlich geht es auch um Oberflächen und Raumwahrnehmung, um Proportionen. Wenn man beispielsweise Böden um 20 Zentimeter verschiebt, läuft man Gefahr, den Charakter eines Raumes zu verlieren. In einem Schlafzimmer sollte es doch ohne weiteres möglich, als durchschnittlich großer Mensch mit einer Raumhöhe von zwei Metern auszukommen. In der Abwägung ist mir der Charakter wichtiger als die 20 Zentimeter mehr Luft über dem Kopf. Das Pflichtbewusstsein kam erst später. Uns ist klar geworden, dass wir eine Generation sind, die sich mit dem Bauen im Bestand und dem Bauen mit der vorhandenen Substanz auseinandersetzen muss. In der Schweiz gibt es fast keine grünen Flächen mehr, wo man frisch bauen kann. Die Raumplanung hat die Siedlungsränder klar definiert, ab jetzt gibt es nur noch Verdichtung nach innen. Wenn wir die Geschichte, den Charakter, die Identität unserer Dörfer bewahren wollen, dann müssen wir genau schauen, wie wir was nutzen und ergänzen.

War das eigentlich immer schon eure Herangehensweise?

Das Bauen im Bestand war kein bewusster Fokus. Aber es war uns schon klar, dass wir nicht viele Neubauten werden machen können. Zwar haben wir seit der Gründung zwei neue Einfamilienhäuser gemacht, aber ein Vielfaches mehr an Umbauten und Studien im Bestand. Ich denke aber auch, dass uns Umbauen mehr interessiert als Neubauen. Sogar bei den neugebauten Häusern ging es uns besonders darum, dass das Objekt an seinem Ort verankert ist, ein Thema vor Ort zu finden, es zu erkennen und in das Projekt einzubinden. Beim ersten Neubau war es ein großer Findling mitten auf dem Grundstück, um den wir das Haus herumgebaut haben. Beim zweiten Neubau war es eine grüne, nur leicht ansteigende Wiese, wo wir erst intensiv nach einem Bezugspunkt suchen mussten, der das Projekt mit dem Ort verbindet. Schließlich haben wir die durchgehende Wiese selbst zum Thema gemacht und unseren Garten in die Wiese hineingestanzt.

Für das Haus am Hang wurde ein Findling auf dem Grundstück zum zentralen Anknüpfungspunkt für den Entwurf.

Foto: © Douglas Mandry, Projekt in Zusammenarbeit mit MMXVI GmbH, Biel

Wie radikal darf man eingreifen?

Es kommt auf das Objekt und seine Bausubstanz an. Ich bin Teilzeit im Kanton Schwyz bei der kantonalen Denkmalpflege engagiert und da steht die Substanz, deren Erhalt, Pflege und Restaurierung im Mittelpunkt. Bei der Ruumfabrigg durften wir noch nie ein Schutzobjekt umbauen. Wir sind unterschiedlich mit der Substanz umgegangen – einmal belassen, einmal ausgehöhlt, einmal verändert, einmal abgebaut oder verstärkt – je nach Zustand der Substanz. Ich denke, wenn es keine Schutzobjekte sind, darf man durchaus radikal sein. Ich nehme immer gerne einen Platz als Beispiel: In der Schweiz gibt es beinahe keine Platzgestaltungen aus einem Guss, mit nur einer Zeitschicht. Wenn ein Platz von Gebäuden gefasst ist, akzeptiert man die heutigen Bauten. Man weiß aber, dass diese nicht gleichzeitig, sondern meist über Jahrhunderte entstanden sind. Wenn man ein Gebäude davon ersetzt, sollte man das so machen, dass der Raum und der Bezug zu den anderen Bauten bestehen bleibt. Irgendwann sind dann alle Gebäude ersetzt. Aber der Platzraum und dessen räumlichen Qualitäten überdauern. Räumliche Kontinuität hat viel mit Identität zu tun. Bausubstanz hingegen ist weniger beständig. Sie benötigt Unterhalt, Pflege, Restaurierung, Teilersatz. Je mehr Zyklen, desto weniger Originalsubstanz bleibt erhalten und desto mehr Zeitschichten werden beigefügt. Mir fehlt heute manchmal der Mut früherer Generationen, die beispielsweise gotische Kirchen vergrößert und barockisiert haben, in der Idee, etwas neues Ganzes zu schaffen. Ich wünschte mir mehr Radikalität, aber stets unter Berücksichtigung der Geschichte und der Substanz.

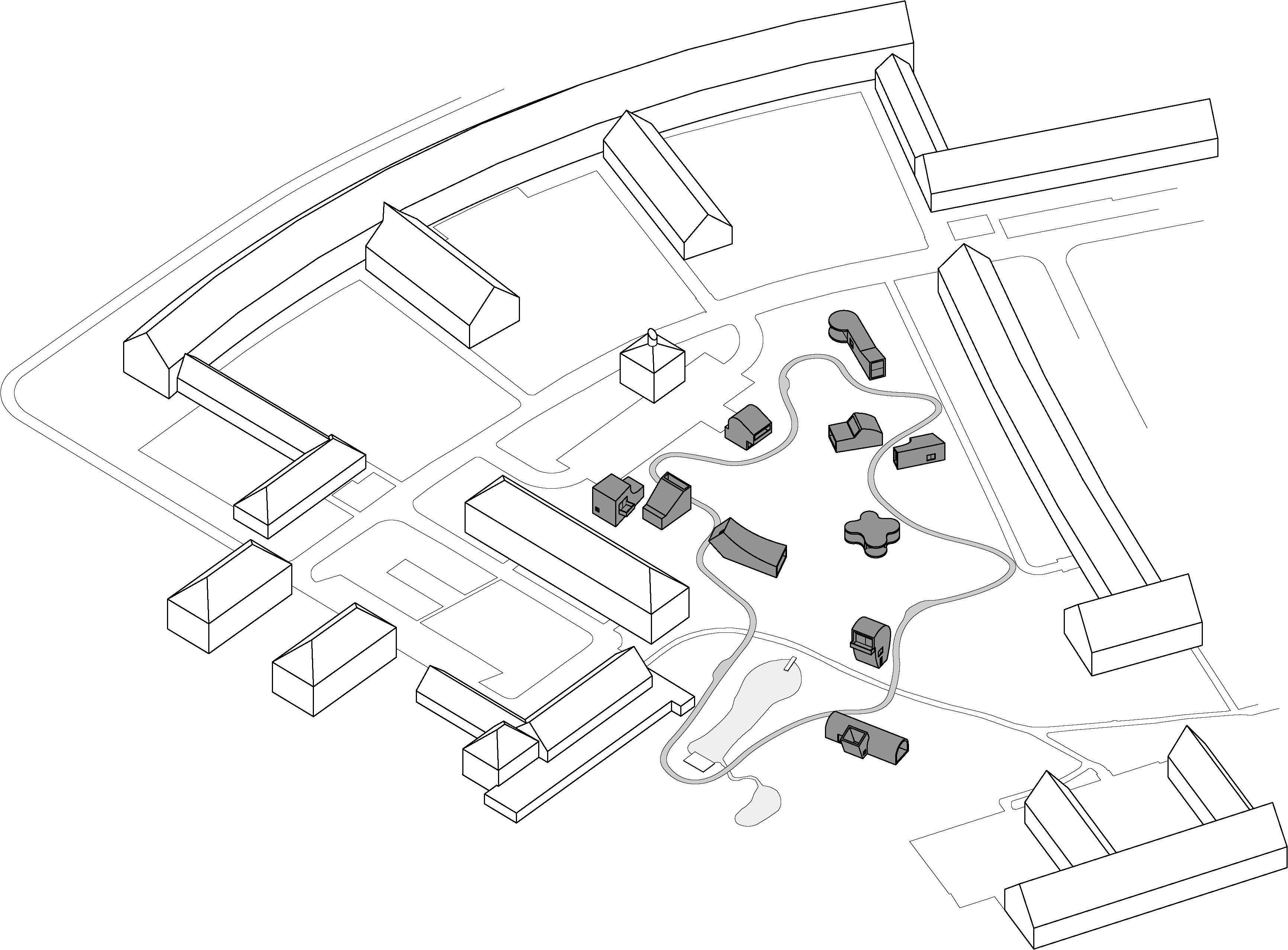

Für die Hotelerweiterung in Bad Aibling wurden zehn ikonografische Suiten entworfen, deren individuelles räumliches Erlebnis der Anziehungspunkt für die Gäste ist.

Foto: © Ruumfabrigg in Zusammenarbeit mit MMXVI GmbH, Biel

Was ist mit Rekonstruktionen?

Jeder Bau erzählt die Geschichte des gesellschaftlichen Kontexts, in dem er entstanden ist. Rekonstruktionen sind unehrlich, sie lügen uns an. Es gibt Ausnahmen, wo es vielleicht sinnvoll ist zu rekonstruieren, aber viele sind das nicht. Es wäre schön, wenn wir heute Bauten errichten würden, die nach dem ersten Viertel des 21. Jahrhunderts aussehen und die Geschichte des heutigen gesellschaftlichen Kontexts erzählen.

Gibt es einen Stil der jüngeren Vergangenheit?

Ich glaube schon, wenn man es so nennen will. Die 1950er, 1960er, 1970er und 1980er Jahre kann man klar identifizieren. Die 90er- und die Nuller-Jahre kann man auch anhand dessen erkennen, dass – polemisch gesagt - sehr viel sehr schlecht gebaut wurde. Aber diese Erkenntnis hat den positiven Effekt, dass wir heute wieder materialgerechter bauen. Es ist wohl kein Stil, aber eine Strömung. Was in der Schweiz sicher auch dazu beigetragen hat, ist die Vorarlberger Architekturströmung Bregenzer Wald mit der Idee des lokalen Holzbaus und dem Ansehen des ortsansässigen Handwerkers. Man sieht, dass qualitätsvolle Architektur und Handwerk nicht nur identitätsstiftend, sondern auch attraktiv für den Tourismus sind. In der Schweiz hat der Holzbau eigentlich eine Jahrhunderte alte Tradition, hier könnte man anknüpfen und dieses Kulturgut wieder aufleben lassen.

Ein ehemaliger Ort zur Heulagerung unter einem großen Dach - dunkel, unisoliert und windig - wurde zu einem neuen, einladenden und Licht durchfluteten Wohnraum für ein Paar.

Foto: © Douglas Mandry

Warum hat diese Tradition überhaupt ausgesetzt?

Da gibt es viele Gründe. Die Ökonomie hatte in jüngerer Zeit vermutlich einen deutlich stärkeren Einfluss als etwa Gestaltung oder gesellschaftliches Ansehen der Baumaterialien. Gleichzeitig ist die Holzproduktion in der Schweiz gedeckelt. Im Forstgesetz von 1876 wurde festgelegt, dass man nur so viel Holz ernten darf wie nachwächst. Aus diesem Gesetz rührt auch der Begriff der Nachhaltigkeit. In den Boom-Jahren wurde so viel gebaut, dass man den Bedarf an Baustoffen mit Holz vermutlich nicht hätte decken können. Holz geriet meines Erachtens nicht bewusst in Vergessenheit. Die Antike imitierte Holzbauten in Form von steinernen Gebäuden, später wurden Holzbauten als ländlich und primitiv konnotiert. Heute bauen wir Hochhäuser aus Holz. Ich glaube, dass sich Holz und Stein in der Geschichte im Match um die Gunst abwechseln. Beides sind aber die Materialien, die in der Schweiz heimisch sind. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es zahlreiche Natursteinbrüche, heute kaum einen. Es gibt auch keine Standardisierung für die Verwendung von Naturstein. Für den Einsatz von Ziegel jedoch schon. Deshalb wird das eine mit einer großen Industrie im Rücken gefördert, und das andere ist kaum sichtbar. Die Schweizer Holzindustrie ist zum Vergleich vor der Pandemie wieder konkurrenzfähiger. Deshalb glaube ich, dass Holz weiter boomen wird. Aber ich hoffe, dass wir anfangen, vermehrt unverleimtes Holz zu verwenden.

Strahlkraft der Struktur: Der große funktionale Raum wird einzig durch die Tragstruktur bespielt.

Foto: © Douglas Mandry

Architektur hat viel mit Respekt zu tun – den Menschen, dem Ort, der Nachhaltigkeit gegenüber. Seht ihr euch hier als Architekten in einer Vermittlerrolle?

Unbedingt. Wir haben uns von Anfang an nie als jene verstanden, die für eine Architektur-Bubble bauen. Wir haben immer versucht, Laien einzubinden. Es ist unsere Pflicht als Architekturschaffende, ihnen eine gute, selbstverständliche und auch schöne Umgebung zu bauen. Schönheit ist subjektiv, jeden Geschmack kann man nicht treffen. Bei Bauherrschaften versuchen wir die Wünsche so gut wie möglich zu respektieren, aber es ist schon unsere Haltung, die Aufmerksamkeit auf essenzielle Dinge zu lenken. Klar ist: Unsere Bauten werden unsere Auftraggeber überdauern. Alle Entwicklungen kann man nicht vorhersehen, aber die Planung kann und soll Möglichkeiten offenlassen.

Im starren Raster des Bestandes, mit niedrigen Höhen und kleinen Fenstern, schafft die Wohnfigur eine überraschende Großzügigkeit.

Foto: © Douglas Mandry

Wie schafft man aber diesen heiklen Spagat zwischen Wunschdenken und Vernunft?

Ich versuche das immer am Beispiel einer Wohnung: Wenn ein Bauherr nach seinen Wünschen plant und dann einzieht, richtet er sich ein. Er nimmt das mit was er hat, zwei Jahre später hat er eine ganz andere Einrichtung, oder er hat einiges umgestellt. Der Mensch passt sich schlussendlich an die Wohnung an und nicht umgekehrt. Wohneni ist denkbar einfach und anpassungsfähig: Es braucht eine Küche, ein Bad, ein paar Zimmer. In Zürich sind Gründerzeitwohnungen die begehrtesten. Warum? Es gibt ein Bad, vier gleich große Zimmer, wovon eines die Küche ist, und einen Korridor, der alle Räume erschließt. Diese Wohnungen sind so flexibel, dass auch andere Nutzungen darin möglich sind. Ein anderes Beispiel sind die Schwyzer Blockbauten: Die Grundrisse haben sich zwischen dem 12. Und dem 20. Jahrhundert kaum verändert, obwohl einige gesellschaftliche Veränderungen – oder besser Revolutionen – durchlebt wurden. Heute wird aber fast nicht mehr so gebaut, die flexiblen Bauten werden gar ersetzt. Und genau das ist es, um noch einmal auf den Respekt gegenüber dem Bauherrn zurückzukommen: Es ist unsere Pflicht als Architekten, den Leuten dieses Wissen mitzugeben, denn sie sehen nur, was sie jetzt wollen – was sie in 20 Jahren wollen, wissen sie nicht. Erst recht wissen sie nicht, was ihre Nachfolger wünschen. Ich habe im Studium bei meinem Professor Dietmar Eberle gelernt, dass die Gebäudekonstruktion 100 Jahre hält, das Programm wechselt aber alle 25 Jahre. Man muss so bauen, dass ein Gebäude vier Programmwechsel überdauern kann. Man muss die Folgenutzung nicht vorhersehen, aber die Möglichkeit offenlassen, Gebäude anders nutzen zu können.

© Foto / Modell: Ruumfabrigg

Ist das die Verantwortung der Architekten?

Gebäude werden dokumentiert in dem Moment, in dem sie fertig gestellt sind. Ich halte es für problematisch und fände es besser, sie nach Jahren des Benutzens zu dokumentieren, wie sie sich verändert haben. Allgemein wäre wichtig, wir würden unsere Perspektive erweitern und mehr über Veränderungen, Reparierbarkeit, Lebensdauer von Materialien diskutieren. Da ist schon auch die Politik gefordert, die steuertechnisch konstante, kleine Investitionen einer einmalig großen Investition vorzieht. Günstige Materialien mit kurzer Lebensdauer werden teuren mit langer Lebensdauer bevorzugt. Dazu kommt, dass in der Schweiz nur der Betrieb von Bauten berechnet wird, nicht aber die Erstellungsenergie in Hinblick auf CO2. Vielleicht braucht es wie bei Lebensmitteln oder Elektrogeräten Umweltlabels für Gebäude, wo man Altbauten, die ihre graue Energie bereits amortisiert haben, und heutige Neubauten, die vermutlich doppelt bis dreimal so lange brauchen für ihre Amortisierung, vergleichen kann. Damit könnte man aufzeigen, was wir wirklich zerstören, wenn wir abbrechen. Aber zum Glück gibt es in der Schweiz auch positive Tendenzen. Meines Erachtens hat an den Schweizer Architekturschulen ein Umdenken stattgefunden. Barbara Buser, Ann Lacaton und viele weitere haben mit ihrer Haltung und Herangehensweise die Schule und die Forschung geprägt. Das merken wir bei den Studenten, die bei uns Praktikas absolvieren. Ich hoffe, dass sich das auch in der Politik niederschlägt und damit in Bauwesen.

Architekt Pascal Marx / Ruumfabrigg

Foto: © Douglas Mandry

www.ruumfabrigg.ch

Seien Sie dabei, wenn Pascal Marx seinen Kurzvortrag zum Thema 'Monomaterielles Konstruieren' hält und an der Podiumsdiskussion zusammen mit studio berardi miglio auf der ARCHITECT@WORK Zürich teilnimmt.